主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有

承办单位:翼城县人民政府办公室

晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001

涉密文件严禁上网

翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!

高祚昌,生卒年不详,清山西省平阳府翼城县人望村(今翼城县中卫乡人望村)人,字锡之,又字庭蕃,晚年号曰东山。光绪丙子年(即光绪二年,公元1876年)副贡生(会典乡试中式举人,副于正榜曰副贡生。),壬午(1882)科举人,癸未(光绪九年,即1883年)联捷进士,为2甲第95名(共124名)。同年5月,钦点翰林院庶吉士。(“庶吉士”为明清时期翰林院官员,为皇帝近臣,负责起草诏书,有为皇帝讲解经籍等责,是内阁辅臣的重要来源之一。)光绪十二年(1886)四月,改官户部主事,负责贵州清吏司事务,却以双亲年迈,蛰伏不出。居家期间曾出任汾州书院山长(历代对书院讲学者的称谓。元代时书院设山长。明清沿袭元制,乾隆时曾一度改称院长,清末仍叫山长。),主讲于晋阳书院。因其学识渊博,声望并重,时人尊称为“高翰林”。祖父高木林、父亲高广泰因以为贵,分别貤赠和诰封为中宪大夫。

高祚昌,祖籍为顺天府静海县(今天津市静海县),明初,其始祖高德兴由静海迁居翼城东山脚下,将族人所居村落起名为“山头凹(腰)”(今桥上镇山头腰)。清雍正年间,烈祖高适盦为使族人兴旺乩卜新址,由山头腰迁至中卫乡人望村。据江南监察御史恽彦彬所撰其父亲高广泰《墓志铭》,可知先祖“家世业农,一乡称善”。父亲高广泰外表敦朴,内心聪慧,喜爱读书,过目成诵。不幸7岁失去母亲,后因家境所迫,16岁放弃学业,到咸阳、长安、甘肃一带游历,在酒泉谋生期间,重拾学业刻苦攻读,一试不中再次辍学,寄生药铺20余年。同治初年,因陕甘回变,父亲返归故里,北上绕行走河套入雁门,徒步行走百余天,足见其父创业之艰辛。高祚昌为长子,与其弟高赓昌友善。父亲常以司马光、朱熹等家训教诲他们兄弟。父亲自奉节俭,衣食、房舍、器具适可而止,以“存朴”名其斋。父亲虽俭约,但擅长藏书和读书,达到爱书如命,手不释卷的地步。凡遇到善本名帖即行购买,纵然典当东西也在所不惜,写得一手好文章。曾在外游历时刻印《敦孝》、《遏淫》二书,刻板藏于家中,多方印送,广为传人,并聘请老师为两个儿子授课,这些都为祚昌的学业长进帮助很大,也为他日后联捷进士打下坚实的基础。

据民国十八年《翼城县志》所载:光绪七年(1881),祚昌尚未中举,但由于其学识渊博,文章高古醇郁,冠绝一时。与北绛村的孙应明(举人)、东郑村的马九和(光绪十二年进士)时称“三才子”。官府开局重修《翼城县志》,被聘请为分纂。虽“时任事者数人,而笔墨事,实公一人亲之,其鸿才硕学于此可见。”

光绪八年(1882)祚昌中举,次年(1883)联捷进士,钦点翰林院庶吉士。在古代,能钦点为庶吉士的进士必须具备三个条件:一是科举排名前列;二是长于文章且书法超群;三是具有相当的潜质,高祚昌全部具备。光绪十二年(1886)四月,高祚昌提升为户部主事,掌管贵州清吏司的财政事务。任前归故里省亲,赴任之日,全家送他行至旗杆院圈门外时,母亲不慎被石头绊倒,造成胫骨骨折。由于当时其弟赓昌才高命短,婚后不久,夫妇双双相继而卒。本因平步青云、飞黄腾达的高祚昌毅然调转马头,移忠作孝,蛰伏不出。高祚昌侍奉母亲可谓无微不至,常为母亲洗脚、剪指甲。一次,母亲将裤子尿湿,他回家后发现母亲将裤子藏在身后。他责怪母亲不该如此,并说母亲往日为儿缝补浆洗,如今您老卧病在床,儿理应报恩为母亲洗衣,母亲很是感动,抚摸着弃官孝母的儿子脸庞泪流满面,被人望村民传为佳话。

高祚昌居家期间,目睹清廷腐败,但作为一介翰林深感无能为力,常与好友和学生围坐潞公轩谈及国事,聊发感慨。他在《潞公轩即景》中下阕吟道:“澹念名兼利,关怀乐共忧。环城多古木,著眼栋梁搜。”意思是希望国家要多出像宋代文彦博这样的人才。高祚昌的得意门生张文英(清优廪生,今王庄乡辛村圪塔人)也有同感,在其《潞公轩怀古》下阕云:“名轩不朽此间留,寒暑往来几度秋。天下异人今何在?独观浍水绕城流。”后二人由师生结为儿女亲家。高祚昌虽然不能尽忠保国,但毕竟是孔孟之道熏陶下的儒士,极力维护封建伦理纲常,吏部主事吴柳堂反对慈禧专权,劝谏不听竟然写下绝命诗,自缢而死。他的《读吴柳堂先生绝命诗感和敬步原韵》就反映了这一思想。

高祚昌喜欢博览群书,一过不忘,与文人雅士谈及经史,滔滔不绝。让人叹绝的是背诵文章竟不差一字。对经学家黄黎洲(黄宗羲)、毛西河(毛奇龄)、阎百诗(阎若璩)等著作,都能一一述说其渊源;对关中的理学家李二曲(李颙)、李天生(李因笃)和山西洪洞的范彪西等宿儒常常津津乐道,足见其博学强记超乎他人。汾州书院慕名高祚昌的学识,邀请他出任汾州书院山长。两年后又主讲于晋阳书院。创建于嘉靖九年的晋阳书院名气很大,因书院内奉祀讲学河汾一带的王通、司马光、薛瑄曾更名为河汾书院、三立书院,雍正十一年(1733)复名晋阳书院,后此书院与令德书院合并成立山西大学堂,晋阳书院可称之为山西大学的前身,高祚昌能在这里讲学足见其学识与声名。在主讲晋阳书院期间,汾州许多退居乡里的官员恳切请求他返回汾州书院,高祚昌盛情难却,又再度讲学于汾州书院。在任汾州书院山长和主讲晋阳学院期间,人们无一不仰慕他的才学。有“击壤老人”之称的山西汾阳南浦人张赤帜,少负奇气,幼喜舞枪弄棒,由于家境贫寒,13岁便外出谋生。后改投高祚昌门下发愤读书,虽因科举不利永停科考,但为其后世在军队当幕僚,转而经商,并在山东得到衍圣公孔令贻的垂青终于学有所成奠定了基础。辛亥革命后,张赤帜被聘为“洗心社”文书、社长兼管文庙。其间,先后出版了《山西省乡贤传》、《兵史辑要》、《仿击壤》、《赤帜前编》、《赤帜后编》、《百狮新话》等,这些成就的取得与当年从师高翰林不无关系。

父亲离世后,高祚昌毅然返回故里奉侍七旬老母,主讲于本县绍文书院(清康熙五十一年翼城知县林世炳建,规模宏敞)。山东临朐县有个诸生叫许俨若,很有学问,刚来翼城在蒙馆(类似今天的幼儿园)教学,后到绍文书院学习,高祚昌看到他写的文章很好,便批阅“才人学人一齐伏首”之语,许俨若从此闻名,曾在翼城、绛县一带高等学堂充任教习。后绍文学院改设绍文学堂,高祚昌仍充当教习(翰林院训课庶吉士者称教习。清末兴办学堂时其教师也沿称为教习。)。在绍文书院讲学期间,本县南梁镇南常岭的刘克笃16岁求学于西张村岁贡任黄元门下,初懂四六调和平仄法,21岁拜投藏书万卷,尤其是精通四六文的高祚昌为师,高祚昌告诉他“有志于四六,当读‘萧选’”,刘克笃手抄《文选》数十遍,如《蜀都》、《魏都》各赋及《七发》、《七命》、《演连珠》等这些难以记忆的文章都能背诵如流。光绪二十八年(1902)岁试襄汾时,学使宝熙批阅他的试卷写下“披览再三,欣喜累日”,列为第一。后刘克笃执教山西各大学堂,成为山西学界的名流。张湾村的张培菱虽是清禀生,但博览群书,才气清迈,深得《诗经》、《书经》要旨,诗赋有庾信、鲍照之长,翼城文坛笔试常拿冠军,高祚昌以张培菱为良师益友。

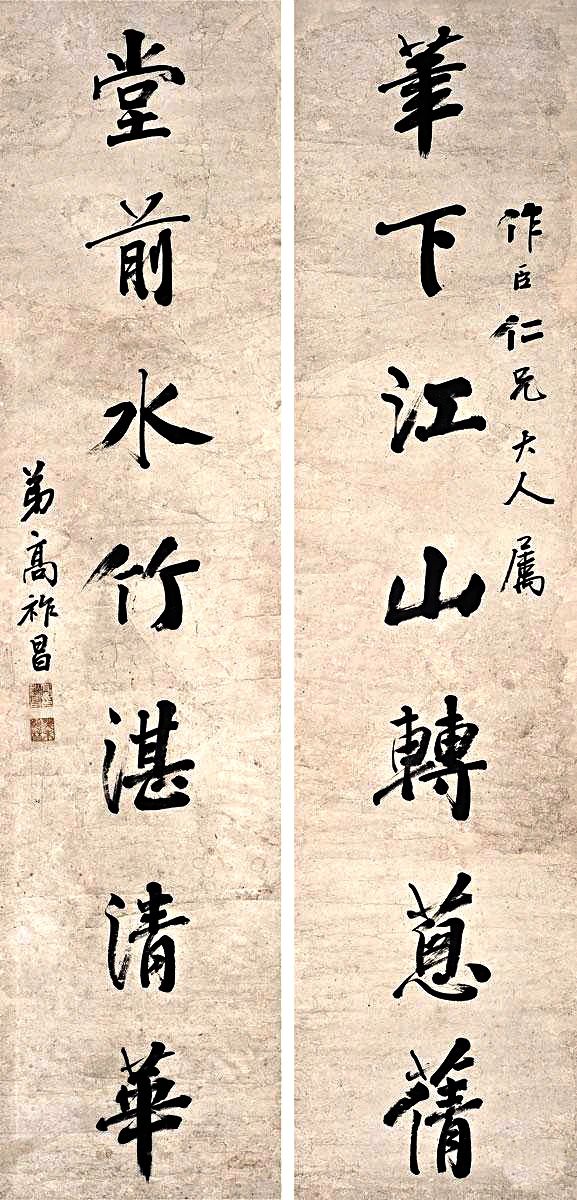

高祚昌不仅文章写得好,对书法也颇有造诣。上门求字和延请书写碑文和寿序的人络绎不绝,他欣然为之。正如《翼城县志》所载:“乞墨宝者,即挥洒付之,不稍吝;一时碑文寿序多出其手。”如李春溥光绪三十三年(1907)上任广西壮族自治区庆远府(治所在今广西宜州市)时,他以知友的厚谊、兄弟的情怀为李春溥送别,撰写了《送李荫南先生之官庆远序》,在一个非常之时,去一个非常之地、别一个非常之人,寄予非常之厚望,有嘱托,有激励,有酸楚,有豪迈,至今读来仍让人唏嘘不已。光绪十五年撰写了《重修翼城县署碑记》等。有时,也有人请他代写寿序和碑文,如民国三年他代乡绅李光魁撰写的《高玉如先生保境卫众记功碑》等。

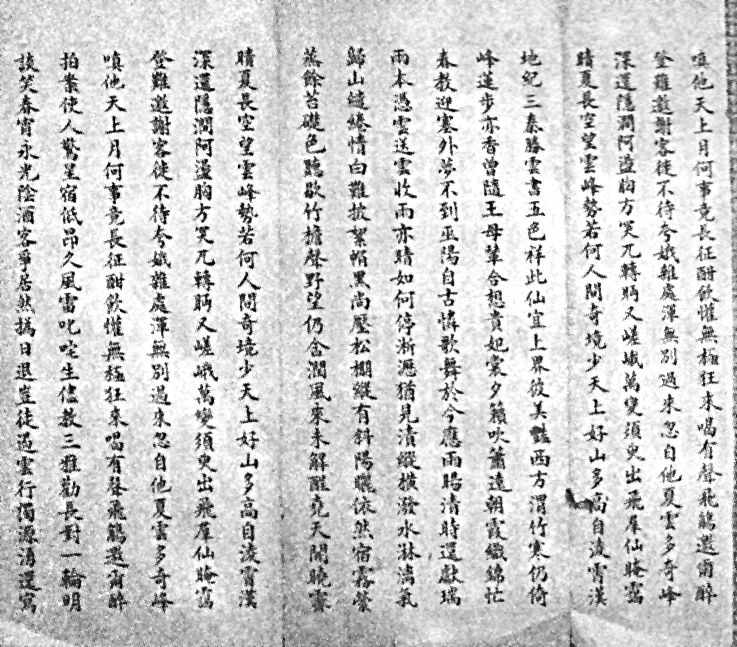

“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”。高祚昌在侍奉母亲期间,除讲学所得薪水外,仍须靠笔耕以养家糊口。他著有《酬世文联存稿》,里面收录有他为店铺门面书写的楹联,大多为给北关、城内的棉花店、榨花店、京货铺、杂货店、当铺、银号、铁货铺,甚至药房、磨坊、酒店、澡堂、等开张所作,商号大的银两不拘多少,小商小贩则分文不收。他所撰写的商号楹联多为商号“嵌字联”,却寓意很深。如为恒泰榨花厂撰有“恒心营业财恒足,泰意经商利泰来。”;为协顺魁花庄撰有“协其价以成其事,顺乎天而应乎人。”;如翼城银号开张联为“翼本小心能获利,城成众志可招财。银贵源开而流节,号关国计与民生。”等,信手拈来,妙趣横生,商家自然乐意润笔,祚昌也因此受之无愧。辛亥革命后,高祚昌效法陶渊明,游归乡里,种竹艺菊。生平酷好搜罗书籍,考究金石,为官教书积攒的钱财和笔耕所得稿酬,全部都用在了这些喜好上。

由于高祚昌曾任翰林院庶吉士,名闻京城,所结交的人也多半为当朝文苑精英。这从为他父亲高广泰《墓志铭》制文(即今之撰文)、核字(即校阅)和篆盖(也称篆额)的三位均为翰林官而后显居高位可窥一斑。撰文者为清同治十年(1871年)“传胪”,即2甲第1名进士,授翰林院庶吉士,时任礼部右侍郎的江苏常州人恽彦彬;核字者为与高祚昌同榜进士“探花”,榜列1甲第3名,授翰林院编修,时任江南监察御史的山东莒州(今日照市)人管廷献。其弟管廷鹗、管廷纲、其子管象颐、管象晋均为进士,有“一门五进士”之称。篆盖者则为“大魁天下”的光绪十八年(1892)状元,殿试1甲第1名,授翰林院修撰,累官翰林院秘书郎的广西桂林人刘福姚。且三人均在书法方面有造诣,尤其是恽彦彬“善文,工隶书,能绘花卉画。”恽彦彬在墓志铭中自称与高祚昌是“通家”,意思是有世交之情,大概高祚昌与其交情之深多半在书画上。高祚昌有一女,嫁给涧峡丁庆茂之子丁对扬,高祚昌父亲死后三年(光绪廿三年,即1897年)卜吉殡葬,丁对杨恰在这年丁酉科中举,又擅长书法,他便让其女婿为其父墓志铭书丹。

高祚昌主讲晋阳书院时也曾研习绘画,编有《高祚昌画册》,留有晋阳书院字样和印章。但他的书法更时人所称道,其书法宗钟王(钟繇和王羲之并称),尤其喜欢临摹北宋书画家米芾帖。山西师范大学教授柴建国先生在其《山西书法通鉴》中评其书法七言对联作品《与虞卿书联》说:“高祚昌行书于王右军下过较深的功夫,由此可见一斑。笔意的婉转流动,结字的清雅娟美,皆深得右军书法风规。虽是一副刹那间一挥而就的七言对联作品,书者用笔的疾徐、提顿,用墨的轻重、枯润,结势的纵敛、顾盼,都能在自然运行中巧出机变,怡人心目。书者挥笔时虽是不大经意,一任一管笔排荡而来,颇有王右军书写《兰亭》时放浪形骸之外的得意之态,显得十分大气。每个字都充沛着活泼的生机,全副作品都处在通畅无碍的运动程序之中,笔墨生情,耐人观玩”。这给我们欣赏庭蕃先生书法作品指点了门路。

高祚昌享寿64岁而终,葬人望村东南祖茔之侧。遗憾的是其长子高天柱(乳名累能)、次子高天相(乳名小松)均无传其衣钵,尤为痛心的是后人竟将其所藏的一部《念二史》(即二十二史)变卖,一代宿儒家道中衰若此令人慨叹。

高祚昌的亲家张文英路过其墓地时,曾赋有“过高庭蕃太守墓”云:公初为院长,谊本属师生。一自联姻好,相称应弟兄。幽明虽远隔,儿女有深情。满腹书何在,凌云气已空。名流多代谢,亲友半凋零。回首当年事,曷禁泪湿襟。

主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有

承办单位:翼城县人民政府办公室

晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001

涉密文件严禁上网

翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!