主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有

承办单位:翼城县人民政府办公室

晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001

涉密文件严禁上网

翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!

石家绍,字瑶辰,又字衣言,自号“民佣”。清平阳府翼城县封壁(今翼城县唐兴镇封壁村)人。生于清乾隆五十六年(1791年)四月初五日,道光壬午科(清道光二年,公元1822年)中进士,历任江西龙南、上饶、南昌等地知县,并兼摄江西大庾(今江西太余)、兴安、新建各县。道光十三年(1833)提升瑞州府铜鼓营(今江西省宜春市铜鼓县)同知。道光十六年冬入京觐见皇帝,所奏深得圣意。十七年(1837)六月回任,同年八月委署饶州府知府,十八年(1838)九月提任赣州(今赣州市)府知府,次年五月因清理前任积案过度劳累再加之偶感风寒,于五月二十八日卒于任上,享年仅48岁。清代中期著名廉吏,翼城县唯一在《清史稿》中列传的官员。

石家绍幼年孤苦,在兄弟中排行老四。三岁时父亲石忈(rén)(诰赠奉政大夫,文散官名)亡故,虽祖父石乐善尚在,但人丁繁多,家境惨淡,家绍在母亲冯氏含泪抚养下艰难成长。及长大后,母亲为供家绍读书纺绩织布,省吃俭用,更有堂兄石家祺(以弟家绍敕赠文林郎)竭力接济,终成学业。家绍内聪外朴,勤勉苦读,四书五经烂熟于心,18岁应童子试(清代科举制度分童试、乡试、会试、殿试。童试是清科的第一步)名冠榜首。嘉庆十八年(1813年)选为拔贡生,赴京师朝考列为2等第5名,选授山西潞安府壶关(今山西壶关)教谕,时年22岁。嘉庆二十四年(1819),家绍参加省城乡试中举,所作试卷深得主考赞赏,誉其诗文“涵绵邈于尺素,吐滂沛乎存心……拔萃士林,蜚声廷式,以弱冠之年,膺秉铎之任,洵称学养兼优者矣。从此扶摇直上,黼黻鸿猷余生,有厚望焉。”三年后,道光壬午科(即清道光二年,公元1822年)果然中进士,为2甲第48名(此次2甲录取100名)。在会试考卷中主考官赞誉其诗文“罄澄心以凝思,渺众虑而为言。析理则茧丝牛毛,树义则铜墙铁壁。所谓惬心,贵当可以振靡式浮者也。诗兼庾鲍之长,经擅匡刘之胜。五策条对详明,词义博洽,具此学术蔚为国华,洵称有体有用之才。” 榜示之日,道光帝钦点其为即用知县,分发江西大庾县令。

石家绍居官清慎敏惠,刚到任,便出告示晓民:县衙内所用物资与民同价。当时地方上有人给衙内送去菜蔬,家绍婉言谢辞。并杜绝署内胥吏侵渔之弊,深受百姓爱戴。他生性好施,尽穷苦所需,可谓“昏施烛,暑施笠,水施船,荒施谷”,且施舍的经费都来自捐款。据包世臣撰写的《石公祠碑》记载:道光十五年(1835)秋,家绍寓居江西省城南昌,十二月十五日,适逢江西水灾泛滥,饿殍遍地。各地饥民闻听省会散赈,纷纷前来,仅南昌府城外的沙井村就聚集了数万人。按惯例,粥厂一般只备三千人吃饭.但此时已有五万余饥民涌至。家绍和江西省新建县知县张湄受命办理赈务。最初是给饥民发米,让他们自己煮粥充饥,但饥民不断涌来,沙井已容纳不下。在这种情况下,家绍建议改散米为散钱,让饥民领钱后各自返回乡里,等侯购买政府分给各乡的谷米。饥民得钱后纷纷回归乡里。但是,南昌府城内仍是饥民遍布。他立即向皇上进呈了奏疏《赈饥条议》,提出了不少赈灾救民的好办法,尤其是提出了“以官养民则不足,以民自养则有余”的长远之计,得到了皇帝的允准。家绍便请示知府开仓平粜,以抑米价,对贫困无钱买米者则分别设厂煮粥以赈。饥民扶老携幼,提篮托盆,因粥厂无食而愤怒喧哗。江西巡抚接连派官员前往劝谕无效,只好檄调石家绍前来慰劝。石家绍说:“用武力对待百姓,这是激化矛盾,必然要引起事变。既然决定了赈灾,我愿意出去处理。”于是单人独骑出面处理。因为家绍平时注重办实事而不扰民,在百姓中有较高威信。他一露面,饥民果然安静下来。石家绍劝谕大家暂时回家,并向民众宣布放赈日期,晓谕赈济办法,保证不使一个饥民无粥,饥民信服家绍,渐渐散去,一次可能出现的饥民与官府的冲突瞬间平息。尤其是在赈济中,他根据历代荒年救民办法,采取平粟、散财、发粟、煮粥、兴工等5条措施,使赈济工作井然有序。他亲自监督执行,堵塞贪官舞弊之隙。除公费之外,他还将自己三年所得养廉尽行捐赈,当地百姓亲切呼其为“石爹爹”。

石家绍任南昌知县期间,因南昌县靠近江西省会南昌府城,是江西的首邑,事务烦多。但他勤于政务,又善于采纳上司同僚的意见。在公事的余暇里,他常骑一匹劣马,督促农事。遇有讼案更是细心勘讯,常常工作到深夜,有时根据案情亲自出巡察看,所判案件准确明了。百姓中有人闹纠纷,只要在路上看见家绍,都会跪在他面前诉说曲直,他往往是即刻断案。有一次,两个兄弟因分家争一张好桌子,他就找来木匠按照那个好桌子做了一张一模一样的,让兄弟二人各取一张,兄弟二人有所感悟,没有一人去取桌子。在郡府任同知时,恰遇巡抚过境,随从仆役仗势欺人,骚扰百姓,家绍拘捕杖责了那些仆役,同僚们摄于巡抚的威严有些害怕,劝家绍到巡抚行辕谢罪,他执拗不去。巡抚大人闻听他平素清正廉明,而且这件事的确是仆役们有错,不但不责备石家绍,还对其行为大加赞赏,保举他升为代理知府,当地人称誉家绍有“段司农遗风”。(段司农,即唐代名将段秀实。唐建中初,泾原四镇节度使段秀实为宰相杨炎所恶,征为司农卿。)由于家绍办案公正,犹如包公再世,大家都尊称他为“石青天”。

道光十六年(1836年)冬,皇帝闻知家绍体恤百姓,办案公正,召其入京。起初家绍不知皇帝召见他是褒奖他,诚惶诚恐。觐见道光帝后,他详细介绍了地方情况,道光帝颇为满意,次年升他为江西省饶州府(江西省东北,治今波阳。)府尹,不久改赣州府(江西省南部,全国最大客家人集聚地,治今赣州市)府尹。上任前家绍告假回家乡探省,一路上巡察民情,三个月才回到家中。回到家后把侍从人员全部打发走,在庭院门内,只留一个老仆人。近邻族人前来看望,呼唤使用非常方便。拜访亲友或参加婚丧大事,他只带一仆,乘马而去相助,代主款客,俨然一乡下老农,丝毫没有官宦介贵之气。假期满后赴任的前一天晚上,有个变卖田产的人手持契约到他家,家绍为他解开行囊,拿出自己的路费付给他抵债,竟然空着钱袋上路。

石家绍注重教育,无论在何处为官,都十分关注修缮书院。道光九年(1829)任上饶知县,看到始建于清乾隆初年的书院年久失修,便募资重建。他一生酷爱读书,在山西壶关任教谕时,每在工作之余博览群书,废寝忘食。一日伙夫进饭,将食物置于笔砚间,家绍对卷而食,误以墨汁为佐食入口,以致唇齿尽染,对镜大笑。家绍一生好学不辍,即便官至知府仍手不释卷,秉烛夜读,常通宵达旦,即便外出也常常如此。为官期间购书十余万卷,无不遍阅。当时全国共设28省,每省都有《通志》,而家绍竟熟读17省《通志》,编著有江西省《龙南县志》。家绍喜欢收藏书籍,家藏书达7万余卷。闲暇时以读书为务,常与朋友讨论各书得失。即便在公务繁忙之际,也不忘考证当地历史,以资其,以育百姓。在任赣州府知府期间,对所有前任没有了结的积案,一一查核结办。每逢公务之余仍详考南越、东越、西越各列传,凡有所疑,便立刻参考修订以正之。

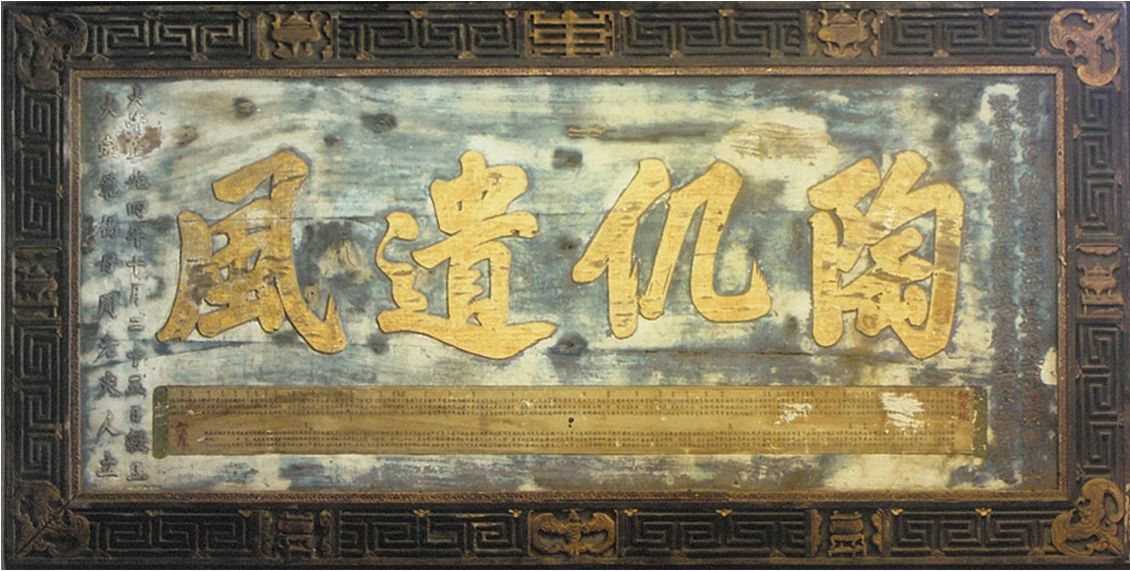

石家绍长于书法,其字体瘦秀谨,其书法受清代书法理论家包世臣推重,包曾撰《石公祠碑》。遗憾的是其书法在翼城未见有作品留存。至今桥上村东沟保存有石家绍道光九年为杨兴安之母题赠的“陶仉遗风”匾额,(我国古代有四大贤母,即孟母、欧母、岳母和陶母。这里的陶,是指陶侃的母亲谌氏;仉,是指孟子的母亲仉氏。)大体可窥其书风。石家绍的著作不多,只遗留下石刻的《民佣之居》、《慵佣之居》,征得半斋先生数则跋语。

道光十九年(1839),石家绍因理冤狱一案过于劳累,忽于五月二十一日偶感风寒,病情日甚一日,觉着自己将不久于人世。因儿子石嗣修时年仅12岁,便将后事托付他的得意门生张子勉,于当月二十八日卒于任上。

卒后,张子勉遵命帮助办理丧事,归葬翼城。当行至庐陵(今江西吉安市)时已是道光十九年七月初十日,夫人曹氏过于悲痛,竟投水而死以殉节。当时,因宦囊羞涩,沿途花销后已所剩无几,只得将遗体存放当地。待到第二年春天,在同僚和好友的资助下,夫妇二人的灵柩才回到家乡封壁村。岂料其子嗣修又出痘疹夭折。族人商议让他的侄子石志修承祧。择吉于当年四月初六日简葬于封壁村祖茔之侧。

“吏而良,民父母也;不良,则民贼也。父母,吾不能;民贼也,则吾不敢。吾其为民佣乎?”这是石家绍的为官心得。史称石家绍“口呐呐若不得辞”,是个语言迟钝,难以表达的人,但他这几句做官心得却讲得独到精彩。石家绍任南昌知县时,当地民众曾为其建生祠。卒后,所任各县民众闻讯无不为之泣下,绅民争相请求将他入当地名宦祠,南昌绅民则捐款在百花洲为石家绍建立专祠,长年祭祀不绝,其爱民如子的精神和敢于惩恶的浩然正气在江南一带广为传颂。

主办单位:山西省临汾市翼城县人民政府办公室 © 版权所有

承办单位:翼城县人民政府办公室

晋ICP备18010532号 网站标识码:1410220001

涉密文件严禁上网

翼城县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!